Perfect Days

regia Enoch Marrella

lo spettacolo fa parte di MaturAzione III

Perfect Days

Free_24 Remember me

Free_24 Remember me

Dedicato a Lucia Valentini Terrani

Dedicato a Lucia Valentini Terrani

L’incanto non ha prezzo

con i performer-cittadini del laboratorio del Teatro di Cittadinanza

L’incanto non ha prezzo

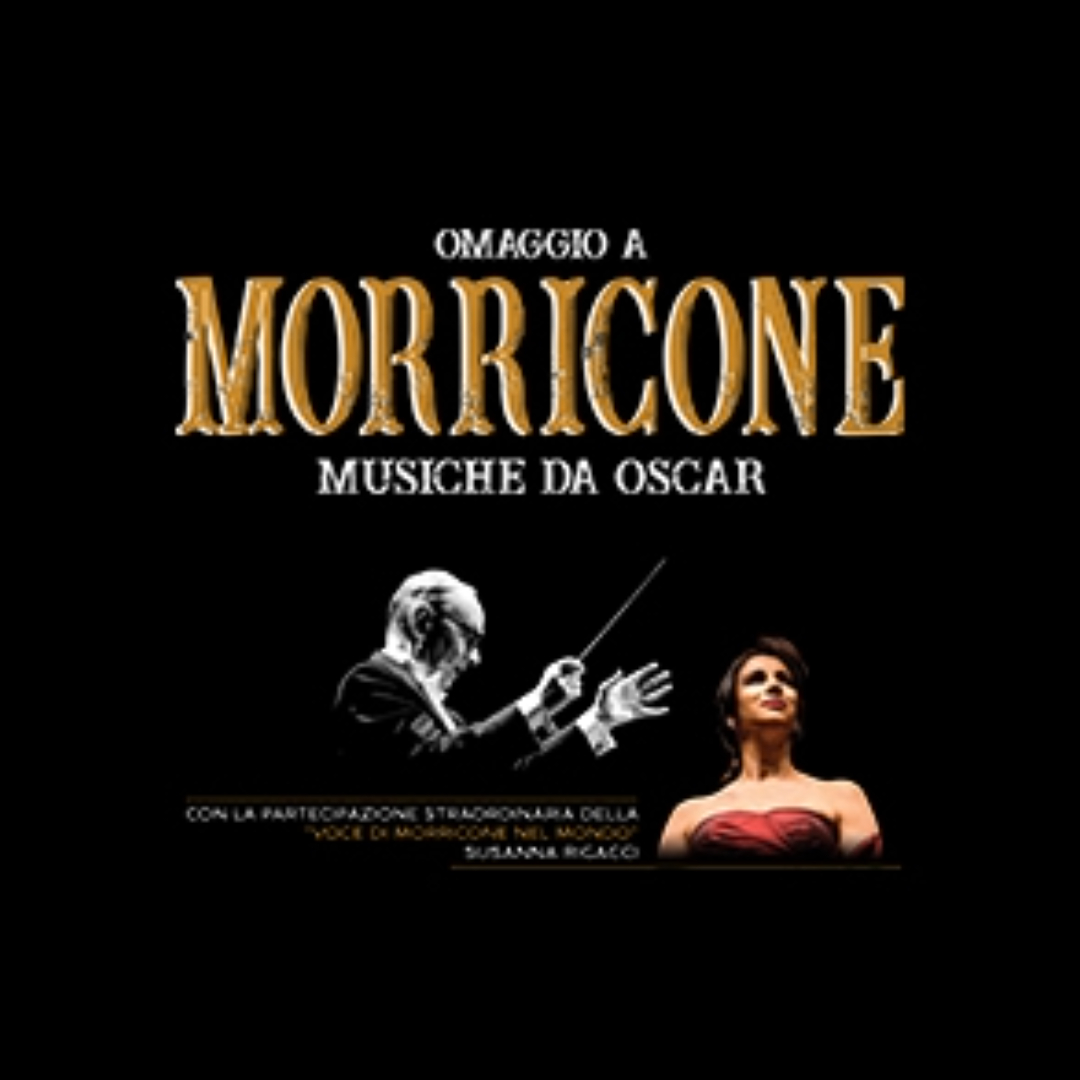

Omaggio a Morricone

News

-

Pubblicata la graduatoria dei cantanti selezionati per il concorso per cantanti "Toti Dal Monte"

È uscita la graduatoria dei cantanti selezionati per la prima fase eliminatoria del 51°concorso internazionale per cantanti "Toti Dal Monte".

Le selezioni si terranno in presenza a Treviso presso il Teatro Comunale “Mario Del Monaco” il 13 e 14 Maggio 2024.

La convocazione, con l’orario e la data, sarà inviata ad ogni singolo partecipante via email entro il 24 aprile.

Leggi tutto -

All'Istituto Italiano di Cultura a Londra la chiusura del progetto per i 400 anni del Teatro Goldoni

Si sono concluse all’Istituto Italiano di Cultura di Londra le celebrazioni del quarto centenario del Teatro Goldoni di Venezia, il più antico tra i teatri italiani ancora in attività, promosse dalla Fondazione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

Goldoni 400. Cultura ed economia veneta è stato il titolo della serata che, partendo dalla straordinaria e lunghissima storia del teatro ha...

Leggi tutto -

Fortunato Ortombina, nuovo sovrintendente della Scala di Milano. Le congratulazioni della Fondazione Teatro Stabile del Veneto

"A nome di tutta la comunità del Teatro Stabile del Veneto mi congratulo con il Maestro Fortunato Ortombina per la meritatissima designazione a sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano. Negli anni trascorsi alla Fenice ha saputo portare il teatro veneziano ai vertici tra le eccellenze artistiche in Italia e nel mondo. Questa nomina rappresenta un riconoscimento che onora l’intero movimento...

Leggi tutto -

Scomparsa Paola Gassmann, il cordoglio del Teatro Stabile del Veneto

“Con la scomparsa di Paola Gassman la famiglia del Teatro Stabile del Veneto perde insieme una cara amica e un’attrice di grande talento, che più e più volte ha contribuito a far splendere i nostri palcoscenici. Fin dai primi anni ’80 assieme a Ugo Pagliai, suo compagno di vita oltre che di teatro, ha emozionato il pubblico del Teatro Goldoni, debuttando poi in almeno dieci produzioni e...

Leggi tutto -

Quando la moda si fa arte: il progetto #backtoart per la ri-generazione della bellezza

McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet riafferma il suo impegno verso l'economia circolare, l'arte e la sostenibilità con un nuovo progetto: la mostra installativa Come un manto per le lucciole dell’artista Olimpia Biasi.

Presentata a Venezia, nel foyer del Teatro Goldoni, l’opera, commissionata da McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet grazie alla collaborazione con la Fondazione...

Leggi tutto

.jpg)

.jpg)